新神戸駅からほど近い場所に、都会の喧騒を忘れさせてくれる名瀑があることをご存じでしょうか。兵庫県にある布引の滝は、そのアクセスの良さから多くの人々を魅了していますが、初めて訪れる方にとっては、滝の正しい読み方から、具体的なアクセス・行き方、さらには駐車場の有無といった情報が気になるところです。

また、美しい紅葉の季節や、心安らぐパワースポットとしての魅力、実際に訪れた人々の口コミについても知りたいと考える方は少なくありません。この記事では、布引の滝の歴史や詳細な魅力はもちろん、駐車場からの所要時間や整備された遊歩道の様子、周辺のキャンプ場の有無、そして現地の様子がわかるライブカメラの存在に至るまで、あなたが抱えるあらゆる疑問に丁寧にお答えします。

- 布引の滝が持つ歴史的な背景やパワースポットとしての魅力

- 新神戸駅から滝までの具体的なアクセス方法と駐車場の詳細

- ハイキングに適した遊歩道の状態やおすすめの服装

- 紅葉の見頃シーズンや、キャンプ場・ライブカメラの有無

兵庫県 布引の滝の基本情報と見どころ

- 布引の滝の正しい読み方とは?

- 日本三大神滝と呼ばれる滝の歴史

- 四季折々の景観が最大の魅力

- 心が洗われるパワースポット

- おすすめの季節は美しい紅葉の秋

布引の滝の正しい読み方とは?

布引の滝は、「ぬのびきのたき」と読みます。この美しい名前の由来は、滝の流れ落ちる水が、まるで白い布を垂らしたように見えることから名付けられたと言われています。

特に、4つの滝のうちの一つである「雌滝(めんたき)」は、その名の通り、優雅で上品な水の流れが特徴です。岩肌を滑るように流れる様子は、まさに白い絹の布のようであり、古くから多くの歌人や文人たちにインスピレーションを与えてきました。

このように、名前の由来を知ることで、滝を鑑賞する際の視点が一つ増え、より深くその美しさを味わうことができると考えられます。単なる地名としてではなく、その情景まで想像させる「布引」という言葉の響きも、この滝が持つ魅力の一つです。

日本三大神滝と呼ばれる滝の歴史

布引の滝は、その景観の美しさだけでなく、非常に長く、神聖な歴史を持つ場所としても知られています。この滝は、和歌山県の「那智滝」、栃木県の「華厳滝」と並び、「日本三大神滝」の一つに数えられています。神滝とは、古来より神が宿る場所として信仰の対象とされてきた滝のことであり、布引の滝もまた、人々にとって特別な存在でした。

その歴史は古く、平安時代の貴族たちが和歌に詠んだ記録も残っており、『伊勢物語』をはじめとする多くの古典文学にも登場します。これは、当時から都に近い景勝地として、多くの文化人に愛されていた証拠です。

また、近代においてもその価値は受け継がれています。滝へ向かう遊歩道の途中には、明治30年頃に建設された石造りのアーチ橋「砂子橋(いさごばし)」が現存しており、当時の土木技術の高さを今に伝えています。さらに、雄滝の近くには創業100年を超える「おんたき茶屋」があり、大正時代から変わらぬ風情で訪れる人々をもてなしています。これらの歴史的建造物も、布引の滝の魅力を一層深めているのです。

※観光的に三大神滝と称されることもある

四季折々の景観が最大の魅力

布引の滝の最大の魅力は、年間を通じて楽しめる、変化に富んだ美しい景観にあります。布引の滝は単一の滝ではなく、「雄滝(おんたき)」「雌滝(めんたき)」「夫婦滝(めおとだき)」「鼓ヶ滝(つつみがだき)」という4つの滝の総称であり、それぞれが異なる表情を見せてくれます。

圧巻の迫力を誇る「雄滝」

最も上流に位置する雄滝は、落差43メートルを誇る名瀑です。荒々しい岩肌を激しく水が流れ落ちる様子は、まさに圧巻の一言に尽きます。滝壺の近くまで行くと、その轟音と水しぶきを肌で感じることができ、自然の雄大さを体感できます。

優美で上品な「雌滝」

新神戸駅から歩いて最初に現れるのが、高さ19メートルの雌滝です。雄滝とは対照的に、なめらかな岩肌を白い布のように水が静かに流れ落ちる姿は、非常に優美で心を落ち着かせてくれます。

その他の滝

雄滝のすぐ下流には、二つの流れが寄り添うように落ちる「夫婦滝」があります。また、雌滝と雄滝の間には「鼓ヶ滝」がありますが、こちらは遊歩道からは少し見えにくい場所に位置しています。

これらの滝が、春のまぶしい新緑、夏の日差しを浴びて輝く水流、秋の燃えるような紅葉、そして冬の厳しい寒さの中で見せる静寂の姿と、四季の移ろいとともに様々な表情を描き出します。どの季節に訪れても、決して飽きることのない景観が、布引の滝の尽きない魅力と言えます。

心が洗われるパワースポット

前述の通り、布引の滝は「日本三大神滝」の一つに数えられる、古くからの聖地です。そのため、単なる景勝地としてだけでなく、訪れる人々の心を清め、活力を与えてくれるパワースポットとしても知られています。

滝の周辺に足を踏み入れると、まず耳に届くのが「ザーッ」という心地よい滝の音です。この音は、自然界のゆらぎを含んでおり、都会の喧騒で疲れた心をリラックスさせる効果があると言われています。

次に、滝壺から発生するマイナスイオンを豊富に含んだ水しぶきを全身で浴びることができます。この自然のミストは、心身をリフレッシュさせてくれるだけでなく、気分を爽快にしてくれます。

そして、滝を取り囲む豊かな緑、澄んだ空気、清らかな水の流れといった自然の要素すべてが、五感を通じて訪れる人々に癒やしをもたらします。日々のストレスから解放され、心身ともに浄化されるような感覚を味わえることから、布引の滝は多くの人にとって特別な場所となっているのです。

おすすめの季節は美しい紅葉の秋

布引の滝は四季を通じて美しい姿を見せてくれますが、特に訪れるのにおすすめの季節を一つ挙げるとすれば、それは紅葉が美しい秋です。例年11月中旬から下旬にかけて、滝の周辺の木々が赤や黄色に色づき、一年で最も華やかな景観を作り出します。

清らかな白い水の流れと、燃えるような紅葉の赤、そして常緑樹の緑が織りなすコントラストは、まるで一幅の絵画のようです。特に、落差43メートルの雄滝と紅葉の組み合わせは圧巻で、多くの写真愛好家や観光客がこの景色を求めて訪れます。

もちろん、秋以外の季節にもそれぞれの魅力があります。春には生命力あふれる新緑が目にまぶしく、夏には深い緑と滝の涼しさが心地よいです。また、非常に稀ではありますが、冬の厳しい寒さが続いた日には、滝が凍り付く「氷瀑(ひょうばく)」という神秘的な現象が見られる可能性もあります。

ただ、最も快適にハイキングを楽しみつつ、華やかな景色を堪能したいのであれば、気候も穏やかな秋がベストシーズンであると考えられます。

兵庫県 布引の滝へのアクセスと注意点

- 電車でのアクセス・行き方を解説

- 駐車場とそこからの所要時間

- スニーカーでも安心な遊歩道

- 周辺にキャンプ場はあるのか解説

- 現地の様子が見えるライブカメラは?

- 兵庫県 布引の滝に関する口コミ

電車でのアクセス・行き方を解説

布引の滝への最も一般的なアクセス方法は、公共交通機関、特に電車を利用するルートです。観光の拠点となるのは、山陽新幹線の停車駅でもある「新神戸駅」です。

新神戸駅の改札を出て、駅の北側(山側)へ向かいます。駅構内にある神戸登山支援拠点「トレイルステーション神戸(トレコ)」の横にある出口から遊歩道が始まっており、ここがハイキングコースのスタート地点です。トレコでは無料のマップも配布されているため、立ち寄っておくと良いでしょう。

高架下を抜けて少し坂を登ると、すぐに緑豊かな自然が広がります。そこから案内板に従って約5分歩くと「雌滝」に到着し、さらに渓谷沿いの遊歩道を10分ほど進むと、最も大きな「雄滝」にたどり着きます。新神戸駅から雄滝までの所要時間は、合計で約15分が目安です。

なお、JR・阪急・阪神の各線が乗り入れる三宮駅からもアクセス可能ですが、新神戸駅までは徒歩で約20分の上り坂となります。体力に自信がない場合は、三宮駅から神戸市営地下鉄西神・山手線に乗り換え、1駅で新神戸駅へ向かうのが賢明です。

駐車場とそこからの所要時間

布引の滝には、観光客向けの専用駐車場は用意されていません。このため、車で訪れる場合は、代替案を検討する必要があります。

最も便利なのは、最寄り駅である新神戸駅に併設されているコインパーキングや、駅周辺にある民間のコインパーキングを利用する方法です。これらの駐車場に車を停め、そこから徒歩で滝を目指すのが一般的なルートとなります。

駐車場からの所要時間は、どの駐車場を利用するかによって多少異なりますが、おおむね新神戸駅から滝までの徒歩時間と同じくらいだと考えておけば良いでしょう。つまり、駐車場から歩き始めて、約5分~10分で雌滝、約15分~20分で雄滝に到着するのが目安です。

車でのアクセスは自由度が高いという利点がありますが、特に紅葉シーズンなどの繁忙期には、駅周辺の駐車場が満車になる可能性も考慮しなくてはなりません。駐車料金も場所や時間によって変動するため、時間に余裕を持った計画を立てることが大切です。

スニーカーでも安心な遊歩道

新神戸駅から布引の滝へと続く道は、基本的に遊歩道として整備されているため、本格的な登山の装備がなくても気軽に散策を楽しむことができます。普段街歩きで履いているようなスニーカーで、問題なく歩くことが可能です。

ただし、いくつかの注意点があります。まず、道中には階段が多く含まれているため、ヒールが高い靴やサンダルなど、歩きにくい履物は避けるべきです。また、自然の中の道であるため、雨の後などは地面が滑りやすくなっていたり、落ち葉が積もっていたりする箇所もあります。

服装については、動きやすいパンツスタイルがおすすめです。特に夏場は、日焼けや虫刺され対策として、薄手の長袖や羽織るものがあると安心できます。また、短い距離のハイキングではありますが、汗をかくことも考えられるため、タオルや飲み物は持参するのが賢明です。

このように、遊歩道は整備されていて歩きやすいものの、最低限の準備をしておくことで、より安全で快適な散策が楽しめるようになります。

周辺にキャンプ場はあるのか解説

都会のオアシスとも言える布引の滝の近くで、キャンプを楽しみたいと考える方もいるかもしれません。しかし、残念ながら布引の滝の周辺や、ハイキングコースの道中には、テントを設営できるような公的なキャンプ場は存在しません。

布引の滝があるエリアは、景観や自然環境を保護するための国立公園内に含まれているため、指定された場所以外での火の使用やテントの設営は禁止されています。したがって、布引の滝でキャンプをすることはできないと認識しておく必要があります。

もし神戸市内でキャンプを計画しているのであれば、場所を変えて検討することが求められます。例えば、同じ六甲山系には「神戸市立森林植物園キャンプ場」や「しあわせの村オートキャンプ場」など、設備が整ったキャンプ場が複数あります。これらの施設を利用すれば、神戸の自然を満喫しながら安全にキャンプを楽しむことが可能です。

現地の様子が見えるライブカメラは?

お出かけ前に現地の天候や混雑状況を確認したいと考えた際、ライブカメラは非常に便利なツールです。しかし、2025年8月現在、布引の滝の様子をリアルタイムで配信している公式のライブカメラは設置されていないようです。

そのため、滝の現在の状況を映像で直接確認することはできません。ハイキング当日の天候を把握するためには、神戸市の天気予報をチェックするのが最も確実な方法となります。山の天気は変わりやすいため、訪問直前に最新の予報を確認することをおすすめします。

また、紅葉の色づき具合や混雑状況については、SNSなどで「#布引の滝」といったハッシュタグを検索すると、最近訪れた人の投稿が見つかる場合があります。これらはリアルタイムの情報ではありませんが、現地の雰囲気を知る上での参考になるかもしれません。いずれにしても、公式なライブカメラはないという点を念頭に置いて計画を立てるのが良いでしょう。

布引の滝の情報

| 住所 | 〒651-0058 兵庫県神戸市中央区葺合町布引山 |

|---|---|

| お問い合わせ電話番号 | 078-331-8181 |

| 駐車場 | 有料 |

| 滝の落差 | 43m |

| 滝の幅 | m |

| 滝の標高 | 200m |

| 滝の形態 | 段瀑 |

| 滝までの時間 | 新神戸駅から20分 |

| 徒歩での経路 | 新神戸駅から遊歩道を通って5分 |

| アクセス | 神戸市内新神戸駅からすぐ |

布引の滝の概要

布引の滝は雄滝、雌滝、夫婦滝、鼓ヶ滝の4つの滝からなり、特に最も上流にある雄滝は高さ43メートルで見ごたえがあります。

新神戸駅の裏側に登路から徒歩で約5分で到着できる駅から非常に近い滝と言えます。

遊歩道が整備されているため、自然の美しさを楽しむことができます。

布引の滝の周辺地図

周辺地図詳細地図

兵庫県 布引の滝に関する口コミと総評

これまで兵庫県 布引の滝の様々な側面を解説してきましたが、この記事の総評として、重要なポイントを以下にまとめます。実際に訪れた人々の口コミでも評価の高い点を中心に、あなたの滝訪問計画の最終確認としてご活用ください。

- 布引の滝は「ぬのびきのたき」と読む

- 日本三大神滝の一つで、古くから信仰の対象とされてきた

- 平安時代の文学作品にも登場する長い歴史を持つ

- 4つの滝(雄滝・雌滝・夫婦滝・鼓ヶ滝)の総称である

- 最大の雄滝は落差43メートルで迫力満点

- 新神戸駅から徒歩約15分というアクセスの良さが最大の魅力

- 専用駐車場はないため車の場合はコインパーキングを利用する

- 遊歩道は整備されているが階段が多いためスニーカーが必須

- 特におすすめの季節は11月中旬から下旬の紅葉シーズン

- 滝の音やマイナスイオンに癒やされるパワースポットとして人気

- 周辺にキャンプ場や公式のライブカメラは設置されていない

- 明治時代に作られた石造りの「砂子橋」も見どころの一つ

- 創業100年以上の「おんたき茶屋」で休憩ができる

- 三宮駅からも徒歩や地下鉄でアクセスが可能である

- 都会にいながら気軽に本格的な自然を満喫できる貴重な場所

滝までの国土地理院の地図

布引の滝までの徒歩での経路

新神戸駅から遊歩道で行くことができる。

山陽新幹線の新神戸駅の駅舎の横から遊歩道に入ります。

徒歩では10分ほどの行程です。

生田川沿いの狭い坂道を登り煉瓦造りの橋を越えて歩きます。

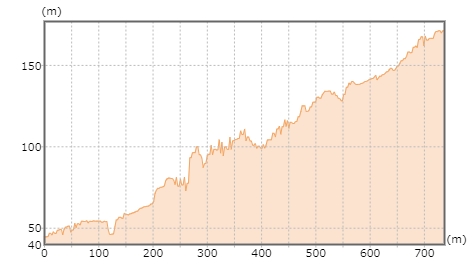

布引の滝までの徒歩での険しさ

(登行経路の断面図)

コメント